Em 2006, Alfonso Cuarón lançou Filhos da Esperança, uma ficção científica distópica na qual a sociedade tornou-se literalmente infértil. Com…

Em 2006, Alfonso Cuarón lançou Filhos da Esperança, uma ficção científica distópica na qual a sociedade tornou-se literalmente infértil. Com…

David Lynch é um dos diretores mais cultuados da história do cinema e, ao mesmo tempo, aquele com os filmes…

Em uma época na qual o Brasil ansiava por liberdade, um movimento – uma expressão, na verdade – surgiu em…

Listar os melhores filmes de fantasia da história do cinema seria um trabalho enorme e tão pretensioso quanto compor qualquer…

Já há um tempo, talvez desde que Um Contratempo ganhou fama no catálogo da Netflix, os filmes espanhóis entraram na…

Alguns filmes podem passar despercebidos, terem estreias pouco comentadas ou passarem somente por um circuito mais restrito. Pensando nisso e…

Se há um gênero generoso no cinema, ele é justamente o que nos faz rir. Isso porque não existe somente…

Alguns filmes com representatividade negra caem no estigma de um personagem branco que é, lá no fundo, alguém capaz de…

O que são filmes picantes? Seriam aqueles onde o sexo é, se não explícito, fortemente implícito na história? Seriam aqueles…

Quando se trata de dramas, tudo ganha mais contornos. Isso porque um dos ganchos mais utilizados no cinema é a…

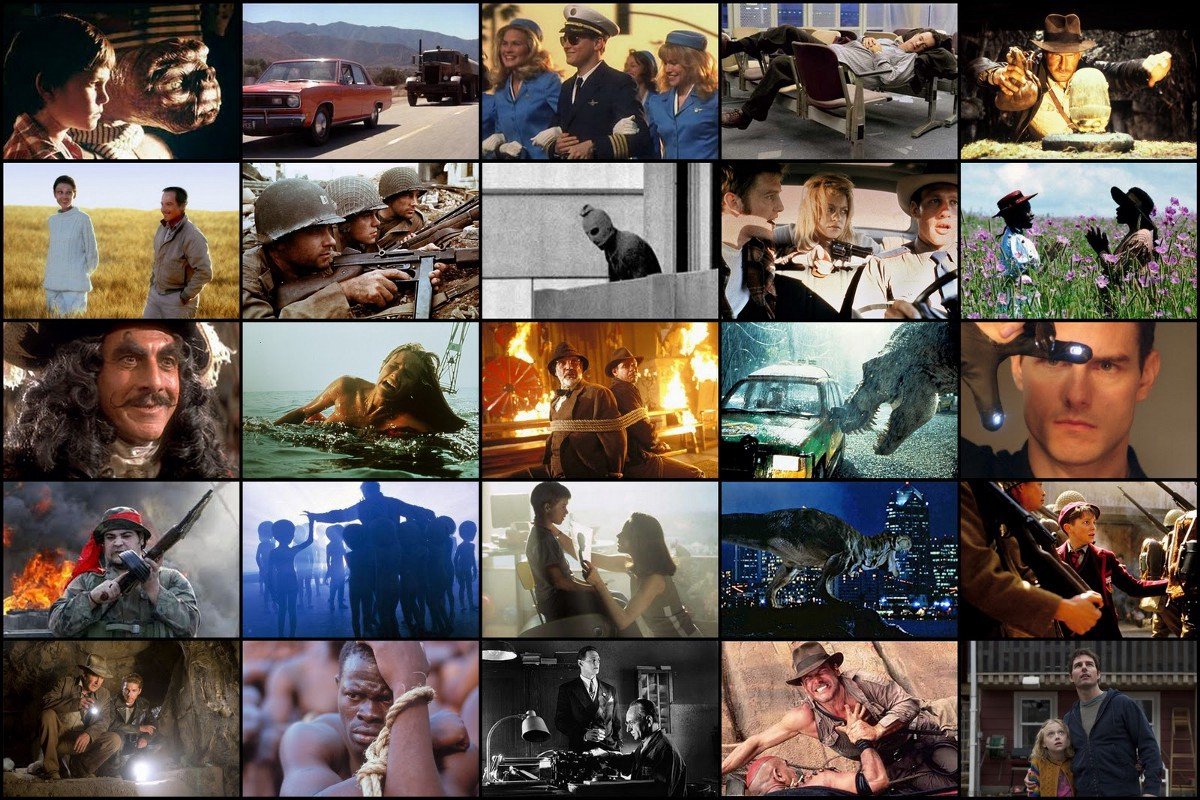

Steven Spielberg é um ícone. Para muitos, o diretor é uma lenda viva do cinema, indicado sete vezes ao Oscar…

Pelé tem participação em mais de 10 produções, seja para cinema ou televisão, além de dezenas de comerciais. Há, até…

As expectativas raramente são benéficas quando se trata de cinema. Há sempre que se deixar levar por uma obra para…

Como sabemos da diversidade do nosso público, pensamos nesse resgate de clássicos do cinema. Muitos deles, claro, não precisam ser…

A expectativa pode não ser exatamente favorável para a apreciação de um filme, mas ela, de uma forma ou de…

O ano de 2020 foi difícil para quem é fã de cinema e estava acostumado a ir às salas de…

David Fincher é um diretor virtuoso, parece saber muito bem o efeito que cada escolha sua na construção de um…

Pode causar uma sensação bem diferente assistir ao Quando a Vida Acontece. Isso porque o filme austríaco tem uma forma…

Durante 12 minutos, eu fiquei imerso de um jeito muito raro. Talvez eu possa dizer que a técnica utilizada na…

Assistir a filmes que trazem histórias de superação pode nos sensibilizar de muitas maneiras. Alguns, claro, retratam exceções e não…

Este site usa cookies para que possamos fornecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.

O cookie estritamente necessário deve estar ativado o tempo todo para que possamos salvar suas preferências para configurações de cookies.

Se desativar este cookie, não poderemos guardar as suas preferências. Isso significa que toda vez que você visitar este site, precisará ativar ou desativar os cookies novamente.