Santiago – Chile, 12 de Março de 2015

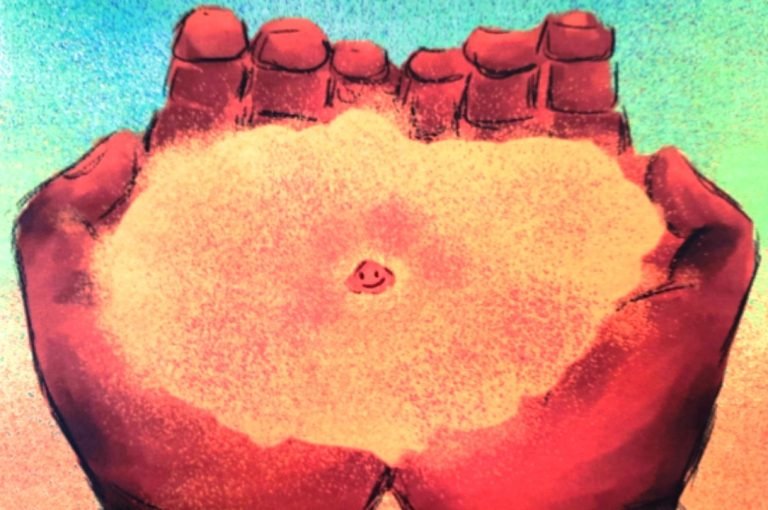

Eu nasci e cresci ao nível do mar, posto como uma oferenda do destino diante do sal do Atlântico Sul. Mesmo assim, tenho ramificações genealógicas com a altitude. Parte de minha família materna se instalou no Oeste potiguar em Serra Nova, distrito de Martins, em um momento ainda desconhecido pelas minhas incursões na história das famílias sertanejas de meu estado, mas que deve ter se situado lá pelo século XIX.

Esse dado de minha geografia afetiva nunca foi sufocado pela minha paisagem biográfica de escritor de província, enterrado até o talo, como um desses cajueiros que aparecem em cima das dunas, na areia porosa dessa Natal tão volúvel.

Talvez por isso o meu primeiro grande alumbramento em terra estrangeira tenha se dado em 1995, justo quando atravessei, pela primeira vez, a cordilheira dos Andes a bordo de um voo da Varig em direção ao Peru.

Enquanto nos preparávamos para descer no aeroporto de Lima, para de lá pegar um ônibus que nos levaria até Arequipa e depois um outro que subiria a serra em direção a Cusco, para o Inti Raymi, vi um colchão de nuvens sobre o estreito pedaço de chão que se espremia entre a gigantesca barreira de rocha andina e a vastidão azul do Pacífico.

A sensação que eu tinha era que o avião estava parado sobre um mar de algodão, o que me fez pensar, em um determinado momento, se não havíamos morrido em algum acidente aéreo e estivéssemos aguardando a fila para a entrada no paraíso.

Só me acalmei mesmo quando lembrei que, se o paraíso existir, meus pecados provavelmente não me permitiriam entrar nele assim tão fácil, sem antes uma longa estadia no purgatório ou um intervalo para tomar uma ou duas cervejas no inferno com alguns de meus amigos “das antigas”.

Além do mais, eu, Ana (hoje minha esposa), J. J. e Iuri Oliveira (meus companheiros daquela viagem em 1995) havíamos feito um pacto no aeroporto de Guarulhos, enquanto esperávamos a conexão para Lima.

“Ninguém vai trazer nenhum de nós de volta para Natal em um caixão”.

Uma promessa dessas, com a força dramática dos nossos vinte e poucos anos, tinha de ser levada bem a sério.

De fato… ninguém voltou daquela viagem em um caixão, apesar de eu ter plena certeza que abandonei algum pedaço significativo do meu juízo por entre as frestas das grandes pedras negras de Sacsayhuaman, turbinado por certos aditivos químicos consumidos naquela viagem, fruto das conturbações bioquímicas daqueles selvagens e psiconáuticos anos 90…

O fato é que minha primeira travessia sobre a cordilheira, minha jornada em direção a montanha de Huayna Picchu e minhas incursões pelas ruas de uma Cusco ainda sob a intervenção de Fujimori (mas também ainda imersa naquele espírito alternativo neo hippie que foi a cara da última década do milênio) deixaram marcas bem profundas e reverberam em mim até hoje, quando lembro das sensações que tive naquele inverno de 1995.

Por isso me preparei para algum tipo de alumbramento em meu retorno à cordilheira, mesmo sabendo que, aos 41 anos, ter alumbramentos, aventuras psicodélicas ou mesmo chacoalhos existenciais de qualquer natureza, não é lá muito saudável.

A resistência do corpo e o cansaço que a vida adulta produz no maquinário mental cobram um preço cada vez mais alto por qualquer extravaganciazinha besta que a gente cometa.

Além do mais, o tal “palácio da sabedoria”, que mora, segundo William Blake, no final do caminho dos excessos, ganha ares de hospital de inválidos sempre que, depois dos quarenta, a gente se aventura a fazer com a vida aquilo que costumávamos fazer com vinte e poucos anos.

Outra coisa importante é que, dessa vez, eu e Ana iríamos atravessar o continente em direção ao sul e não subiríamos os Andes num ônibus sem aquecimento e sem banheiro, em direção a um reduto místico-alternativo no coração do velho império Inca, para participar de um antigo ritual em língua quéchua, que ganhava ares, nesses tempos de tradições inventadas e passados recompostos, de uma inusitada mistura de Carnaval de Olinda com Paixão de Cristo de Nova Jerusalém.

Iríamos agora aportar em uma grande capital.

Santiago do Chile. A cidade erguida no vale do rio Mapocho. Fundada por Pedro de Valdívia em 1541 e situada na encosta ocidental dos Andes, a apenas 570 metros acima do nível do mar.

Além do mais, teríamos uma responsabilidade extra nessa viagem: Milena, nossa sobrinha de 16 anos, viajava com a gente.

Então já viu… mesmo sem as crianças e com três ingressos comprados para assistir os dois dias do Lollapaloza nesse fim de semana, não poderíamos enfiar o pé na jacá com muita força e mergulhar de cabeça da rota dos excessos porque a responsabilidade de tio, a despeito de não ser tão pesada quanto a de pai, cobra muito mais sanidade, especialmente quando se está a quase cinco mil quilômetros de casa.

Com esse espírito de aventura controlada, aterrissamos no aeroporto Comodoro Arturo Benitez, quase na hora do almoço. A primeira coisa que fiz quando desci do avião foi esfregar os olhos para tentar achar os Andes, mas o horizonte visível da pista de pouso parecia estar coberto por uma espessa névoa cor de terra, de modo que não consegui identificar se o ar denso que eu respirava era produto de algum fenômeno climático ou efeito da poluição.

No táxi que nos levaria ao hotel, o motorista começou logo a nos assustar com notícias sobre terremotos que ocorriam o tempo todo naquela região. Acredito que ele sabe que isso deve assombrar a maioria dos brasileiros que usualmente leva até os hotéis do centro da cidade, mas não tem a mínima ideia de que Natal já balançou várias vezes nos últimos anos e que nós, potiguares, temos na memória de nossos antepassados os famosos “tremores de Baixa Verde” para nos deixar mais preparados para os terremotos que chacoalham a costa do Pacífico de vez em quando.

O fato é que vamos nos instalar no bairro da Providência, “o mais chique e sofisticado de Santiago”, segundo o meu guia de viagens. O aparthotel em que nos hospedamos fica perto da avenida Pedro de Valdivia e da janela do quarto em que estamos, no 13º andar, dá para ver o que parece ser o Cerro San Cristobal se projetar como uma espécie de paredão natural no meio da cidade. Também conseguimos enxergar uma gigantesca torre azulada, que, ao pôr do sol, diante da cor ocre do céu, me induz a pensar que entramos em algum dos cenários dos romances pós apocalípticos de Philip K. Dick.

Está quente de dia e frio à noite.

O ideal para uma boa gripe.

Depois de nos instalarmos no apartamento saímos para bater perna pela vizinhança e procurar alguma coisa para comer. Achamos um restaurante alemão perto da estação de metrô. Vi pelo menos mais três outros “restaurantes alemães” que me lembraram as Gasthäuses austríacas. Também vi no caminho uma “escola alemã”, o que dava aquele pedaço de chão latino americano um ar de metrópole europeizada, tipo essas do sul do Brasil.

Se não fosse a confusão de carros se amontoando nos semáforos e bloqueando o tráfego, talvez eu pudesse até mesmo achar que teria algo de alemão em Santiago, que não apenas bares e colégios.

Antes de voltar ao hotel para dormir pude tomar, depois de vinte anos, umas duas doses de Pisco Sour: a “caipirinha” dos Andes. Esse era o drink que havia turbinado nossas viagens etílicas naquela Cusco de 1995 e era feito a base de Pisco (uma aguardente de uva), limão e mais alguns outras coisas que nunca me atrevi a perguntar o que eram.

Se a minha memória não estiver me pregando uma peça, o pisco de Santiago me parece mais ácido do que o de Cusco. Talvez seja o ar da montanha, alguma peculiaridade no preparo da bebida ou mesmo as folhas de Coca que mascavamos para suportar a altitude do Peru, que tenha interferido no gosto.

O fato é que, independentemente da diferença de preparo, da localização da cidade ou das peculiaridades genealógicas da classe alta chilena, que parece frequentar os restaurantes alemães do bairro da Providencia; antes de adormecer, já no nosso pequeno apartamento, pude recuperar as imagens do dia em minha tela mental.

O rio caudaloso cor de terra descendo violento em sua busca pelo Pacífico; a grama seca amarelada dos canteiros daquele fim de verão; a cor ocre da névoa que cobre o céu quando o sol cai para o oeste, mergulhando no mar; a terra cobreada que parece cercar a cidade com seus paredões de rocha.

Sim… apesar de não estar em seu teto, como naquela Cusco de 1995, eu podia sentir a sua imensa presença, como uma sombra que cai sobre a cidade.

Sim, a cordilheira estava lá, como uma muralha geológica que separa mundos, como um imenso leviatã que rasga o corpo dessa América de mil sóis.