Viena – Áustria, 24 de Abril de 2014

Estava demorando, mas eu sabia que isso, inevitavelmente, iria acontecer.

Não sei se foi o frio que desce dessas madrugadas alpinas ou a fumaça do cigarro dos austríacos, mas o fato é que meu nariz esquerdo, que já vinha dando, faz alguns dias, sinais da sua usual renite sazonal, amanheceu completamente tapado.

Pra piorar eu comecei a sentir os calafrios e a pressão na cabeça que sempre antecipam minhas crises recorrentes de sinusite.

Havia convencido Ana, na noite de ontem, a procurar um lugar para assistir a semifinal da Champions, afinal, a gente sai do Brasil, mas o futebol não sai da gente. Além do mais eu, que sou barcelonista por adesão ideológica, não iria perder a oportunidade de torcer pelo Bayer de Munique, atual campeão da competição, que iria visitar o Real Madrid no Santiago Bernabeu.

No caminho de volta para o hotel acabamos entrando em um bar de estilo velho oeste norte americano, chamado Saloon, na Wiedner-Haupstrasse. Não lembro quantas cervejas derrubamos vendo o bombardeiro merengue contra a defesa dos bávaros, só sei que o lugar estava bem cheio, mas também bastante silencioso, com pessoas falando baixo e uma música ambiente que lembrava o country de Dolly Parton.

Apenas quando Cristiano Ronaldo, na primeira bola que recebeu, encontrou Coentrão subindo pra linha de fundo e entregou o passe para que seu compatriota português cruzasse no pé de Benzema, que finalizou pro gol sem vacilação nenhuma, é que a balburdia tomou conta do salão.

Num canto do bar, uma mesa cheia de jovens explodiu em gritos entusiasmados ao ver o Real abrir o placar. Depois começaram a cantar e gritar Hala Madrid, sempre que o time espanhol avançava como um míssil balístico pra dentro da área dos alemães.

Foi só ai que percebi duas coisas: primeiro, que eles eram judeus, muitos inclusive de kipá e falando hebraico; depois, que estávamos na ala de fumantes do bar, o que fazia com que o cheiro do “careta” impregnasse em nossas roupas, cabelos e, obviamente, no meu nariz, já combalido pela renite que me acompanhava há alguns dias.

O resultado da empreitada, além da frustração com a derrota do Bayer e da ressaca turbinada pela garrafinha de Jäergermeister que compramos para bebericar no caminho do Hotel, foi o desnorteamento que me acomete sempre que a sinusite bate como uma bigorna nas minhas vias aéreas superiores e nos espaços vazios de minhas faces.

Muito em função disso é que hoje, quando saímos para aproveitar nossa última manhã em Viena antes de voltarmos para Natal, demorei a notar que havíamos cometido uma gafe geopolítica.

Ao lado do Hotel, logo antes de um anel ferroviário cheio de pistas duplas e viadutos com trilhos de trem e VLT, entramos em uma loja para comprar alguma lembrança para a minha sogra.

O lugar parecia com qualquer outro estabelecimento, vendendo de bules e xícaras até bijuterias e porta retratos. Enquanto zanzávamos pelas sessões, passando os olhos pelas estantes e prateleiras, percebi algo esquisito.

Pendurado nas paredes haviam vários quadros negros com uma grafia branca, tecendo frases em formato de versículos no que parecia ser árabe ou persa. Olhando com mais atenção para o caixa percebi que todas as funcionárias usavam véus negros cobrindo a cabeça. Dobrando um pavilhão de estantes notei que só havia na loja mais um casal de clientes. Uma mulher, com o corpo coberto por uma burca escura e um homem, também de negro, com um vistoso turbante na cabeça. Ambos conversavam em uma língua desconhecida com uma outra mulher, também coberta com um véu, que parecia trabalhar na loja.

Eu sei, eu sei… o fato de sermos brasileiros sempre soou pra gente, em todas as nossas viagens, como um passaporte de boas vindas. Nossa nacionalidade verde amarela sempre me pareceu uma espécie de salvo conduto, um habeas corpus preventivo para casos de conflitos étnicos e religiosos que separam pessoas por esse mundão de meu Deus. Afinal, se há algo que ilude a anima o brasileiro é essa fantasia de que somos amados por todos.

Além do mais, as tretas envolvendo muçulmanos tradicionalistas e europeus liberais não nos diz respeito. Somos turistas do sul global. Nativos da taba de Poty. Vivemos muito longe dessas disputas geopolíticas que se alimentam de mitologias antigas de combate que separam o mundo cristão e o islã, sempre elaboradas com engenho e arte por escribas arcaicos do tipo Torquato Tasso ou Samuel Huntington.

Por que danado então haveria algum problema em ficarmos mais uns minutinhos em busca do valioso presente para a minha sogra entre as prateleiras daquela loja? Já havíamos conversado com motoristas de táxi turcos (parece que todo motorista de táxi é turco aqui em Viena) e com funcionários do hotel paquistaneses, porque não haveríamos de comprar presentes em uma loja iraniana no coração de uma Europa plural e multiétnica?

A resposta é: porque Ana usava no pescoço um vistoso colar com a estrela de Davi em pedra branca e azul, que havíamos comprado em uma feira livre ao lado do cemitério judeu de Praga.

O fato de termos ascendência de B´nei anusim (marranos, filhos de judeus forçados à conversão no final do século XV), como uma boa parte das velhas famílias sertanejas da Paraíba e do Rio Grande do Norte, nunca me pareceu problemático. Essa sempre foi uma marca invisibilizada, cortada pela influência da inquisição nos sertões, pela história do antissemitismo ibérico e por séculos de isolamento nos rincões do Brasil. O judaísmo de parte de nossos ancestrais portugueses sempre foi uma presença oculta, um traço cultural latente, uma pulsão inconsciente; dormente para boa parte de meus conterrâneos.

Nunca imaginei que fosse justo na Viena de Wittgenstein e Freud, que a marca dessa presença, exposta naquele vistoso colar de pedra azul e branca pendurado no pescoço da minha esposa, pudesse fazer surgir em mim esse medo ancestral de ser descoberto. Um medo que parece marcar a alma de todo descendente de cristão novo e que, suspeito, condicione de modo muito peculiar as características culturais das gentes da minha terra.

Temendo que as pessoas naquela loja muçulmana pudessem enxergar nossa presença como alguma afronta e trazer, para aquela tranquila manhã de primavera austríaca, os ecos do confronto que separa iranianos e israelenses, segurei na mão de Ana e cochichei no ouvido dela: “vamos embora. Tá na hora de pegar o beco”. Ela me respondeu com um “eita”, quando apontei para um dos quadros na parede e depois para o colar que ela trazia.

Após um aperreio desses não havia outra alternativa. Era seguir reto em direção a Bergasse 19 e voltar rapidinho para o Hotel pra arrumar as malas, ir para o aeroporto, atravessar o continente, fazer uma escala em Lisboa e depois cruzar o mar-oceano até nossa pequena província com cheiro de maresia e gosto de areia de duna.

O prédio de número 19 da Bergasse não parece ter nada demais. É apenas mais um dos muitos prédios com apartamentos vienenses, erguidos com uma arquitetura típica do final do século XIX e começo do XX. Uma construção de fachada bem larga com paredes brancas, teto vermelho e muitas janelas de vidro retangular espalhadas junto a parapeitos de pedra cinza, fazendo os seus cinco andares parecerem um daqueles brinquedinhos de encaixar que a gente compra em loja de criança. A própria rua, que segue em uma descida em direção a um canal que vai bater no Danúbio, é cheia de prédios aparentemente iguais como se algum arquiteto ou urbanista do tempo do império tivesse brincando de lego, montando essas caixinhas de um mesmo formato, uma ao lado da outra.

No térreo, pela calçada em frente a construção, pedestres transitam vagarosamente diante de vitrines de lojas e cafés, dando um ar de eterno de fim de tarde ao ambiente. A entrada para os apartamentos é na lateral da construção e nos leva para uma escada de pedra vermelha que sobe de andar em andar até o apartamento que monopoliza todas as atenções daquela rua e que a fez famosa no mundo todo.

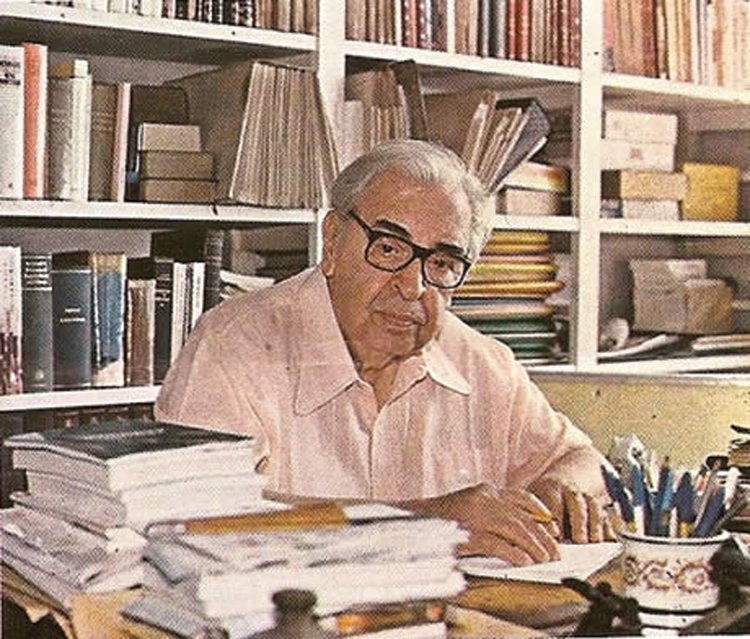

No outono de 1891 a família do Dr. Sigmund Freud se mudou para aquele apartamento na Bergasse 19. Aquele foi o “quartel general” onde o pai da psicanálise viveu e atuou por 47 anos. Vindo de uma família de judeus asquenazes de Freiberg (cidade da Morávia que à época do seu nascimento fazia parte do Império Austro-húngaro e que hoje fica na República Tcheca) ainda criança, Freud viu seus pais, saídos de um universo provinciano da Europa central, marcado pela presença da cultura e da língua Iídiche, apostarem tudo na cosmopolita Viena. Ele chegou nessa capital de beira de rio aos cinco anos e viveu praticamente toda a vida na cidade.

Embalados pelas promessas de tolerância religiosa e integração étnica que se seguiram ao processo de aplicação dos direitos civis aos judeus após as revoluções liberais espalharem seus códigos de direito privado pela Europa, a família Freud se instalou na capital do império em busca de um futuro melhor, longe dos fantasmas de velhos pogrons medievais e massacres sazonais contra as comunidades judaicas da Europa oriental.

Andando pelas amplas salas de piso de madeira do apartamento e com grandes janelas de metal e vidro iluminando o ambiente, comecei a imaginar como não teria sido impactante para um sujeito da dimensão intelectual de um Freud ver um bando de nazistas de merda, oriundos do vale sombrio do antissemitismo europeu, batendo na sua porta para manda-lo abandonar seu apartamento vienense e partir para o exilio em Londres após o Anschluss (anexação da Áustria pela Alemanha de Hitler) em 1938.

Em uma das salas do museu havia inclusive a reconstrução, bem detalhada, do que seria “o gabinete do Dr. Freud”, local onde supostamente ele atenderia seus pacientes com direito a estante de livros, poltrona e um divã, peça incontornável para qualquer tentativa de se reconstruir um acervo de memórias para o pai da psicanálise. Só não pude notar, naquela visita rápida, se esse era o divã original, que foi dado de presente a Freud por uma de suas pacientes e que já era propriedade da família quando eles se mudaram para a Bergasse 19.

A maioria das salas estava vazia, com quadros e fotos penduradas nas paredes e alguns artefatos dentro de caixas de vidro sobre mesas, como por exemplo, um suposto cachimbo de Freud e alguns de seus cadernos de anotação. Mesmo assim era possível imaginar o ambiente vitoriano daquela família de judeus, com mesas cobertas por toalhas bordadas, cadeiras forradas com pelúcia, fotografias de família emolduradas nas paredes e uma profusão de tapetas orientais forrando o chão.

Mesmo sem ter muita convicção de que aquilo ali não era alguma “macumba pra turista” e justamente por não ser um especialista em Freud, embarquei sem problemas na viagem que aquele apartamento em Viena me proporcionava. Ana chegou a se emocionar com a descrição do momento em que o velho Freud teria sido expulso de casa e enviado para o estrangeiro. Especialmente porque parte da descrição do acontecimento trágico narrado na nossa audiodescrição, havia sido produzido por relatos de Anna Freud, filha do médico judeu que seguiu os passos do pai no campo da psicanálise. Então havia também esse elemento de desterro e ruptura familiar na tragédia da Shoah que toca mais fundo a banda sertaneja de nossa alma potiguar.

A violência daquela expulsão ainda parecia reverberar pelas paredes vazias do apartamento como um eco da política genocida dos nazistas, que praticamente dizimou a milenar cultura Iídiche da Europa central.

Por um instante, essa sensação de não ter pátria, lugar fixo ou terra para assentar as tumbas de seus mortos; de não achar um pedaço de chão que se possa chamar de lar, nos assaltou como se, misteriosamente, aquele exílio também fosse nosso.

No apartamento que um dia foi a residência de muitas famílias, inclusive daqueles judeus asquenazes que abandonaram a Morávia em busca da promessa de uma Viena cosmopolita e tolerante, foi possível sentir essa fragilidade do mundo, essa inconstância da vida que nos assombra com suas mudanças de rumo.

Freud só não morreu em um campo de extermínio, como muitos de seus parentes, porque seria um ônus geopolítico muito pesado, até para a Alemanha de Hitler, executar um senhor idoso com a fama internacional que o autor de A Interpretação dos Sonhos, havia atingido no final dos anos 30.

Apesar de escapar de um destino horrível em um campo nazista, Freud, que diagnosticou tão perfeitamente a ascensão do fascismo na Europa no seu texto de 1921 (Psicologia das Massas e análise do Eu) , não viveu para ver a grande catástrofe que desabaria sobre seu mundo e sobre todas as promessas da cosmopolita Viena que o viu crescer. Ele morreu aos 83 anos, no começo do Outono de 1939, em Hampstead, durante o seu curtíssimo exilio londrino.

Talvez, no fim das contas, o que tenha sobrado daquela Viena que um dia foi de Freud, Wittgenstein, Klimt, Strauss, Egon Schiele e tantos outros, tenha sido mesmo um museu em forma de apartamento vazio, para que possamos sempre lembrar de quão delicados são nossos mundos e quão frágeis são as promessas de tolerância que as nações ditas civilizadas constroem para ocultar sua barbárie, sempre inerente, sempre desconcertante e sempre ameaçadoramente recorrente.