Santiago – Chile, 16 de Março de 2015

“Gente! Tão botando fogo nos ônibus lá no terminal do Panatis!!”

“Acho melhor voltar pela ponte nova, lá no mosquito tá rolando tiroteio”

“Passaram aqui agora atirando na frente da UNP da Engenheiro Roberto Freire. Tem gente baleada na parada de ônibus. Uma gritaria da porra”.

“Ai meu Deus…”

“Galera, é salve geral!! Melhor todo mundo se trancar em casa”.

(Áudio com barulho de gente gritando)

(Áudio com barulho de tiro)

Foi mais ou menos esse o teor das mensagens que recebi nos meus grupos de Whatsapp assim que botei, bem perto da meia noite, o pé na sala de desembarque do aeroporto Internacional Tom Jobim, onde iria passar a madrugada esperando uma conexão para Natal.

Minha impressão diante de todas aquelas mensagens nos grupos de colegas do IFRN e da família, era que minha pacata cidade estava no meio de uma guerra civil. Confesso que comecei a suar frio, imaginando como faria para atravessar a zona de combate, do Aeroporto de São Gonçalo, até meu bíbliobunker, no protetorado de Nova Parnamirim.

Retornar para casa após uma viagem sempre foi para mim um momento de alívio. Uma sensação oposta à da adrenalina que sinto desde o momento em que arrumo as malas pra pegar a estrada ou me dirigir ao aeroporto.

Por algum motivo que não compreendo bem tenho a sensação que vou morrer sempre que saio de Natal.

É meio que uma impressão de cajueiro. Como a de se sentir enterrado até o talo na areia das dunas de uma cidade que não tem avenida São João, nem o mesmo padrão que se vê por ai, mas também onde ninguém se dá muito mal.

Lembro que quando fui ao Rio de Janeiro em 2005, lançar na bienal do livro o meu primeiro romance (Pequenas Catástrofes), o pessoal da editora Rocco me perguntou se eu não tinha interesse de “vir morar no Rio” porque lá seria uma cidade “muito literária”.

Concordei com a literalidade da cidade maravilhosa, mas expliquei que não poderia sair de Natal para morar noutro condado porque havia feito um pacto com uma antiga entidade que habita a barra do rio Potengi, fato que me impedia de deixar a capital do meu estado para assentar praça em outra localidade.

A turma riu, achando que fosse piada.

Sair de casa e pegar a estrada, pra mim, sempre implica em voltar; e toda viagem acaba sendo sempre um ir e vir de impressões que me provoca a inexorável sensação que nenhuma rua é sem saída quando a gente consegue olhar pra trás.

E na minha retaguarda sempre está Natal, a noiva do sol, antiga capital espacial do Brasil, taba de Poty, fazenda do doutor Cascudo, que nem consagra nem desconsagra ninguém. Mãe e madrasta, linda e leviana, provinciana e cosmopolita, sempre espremida entre o rio e o mar.

Por isso, ouvir esses áudios de Whatsapp e ler essas mensagens, justo no dia do retorno de Santiago, me deixou bem perturbado.

Depois de dois dias de festival Lollapalloza em um parque O´Highs tomado pela música, pelos lasers dos DJs e pela bucólica canábis de pé de cordilheira, lá estava eu, pisando de novo no Brasil, recebendo todos aqueles sinais de que minha aldeia estava em guerra.

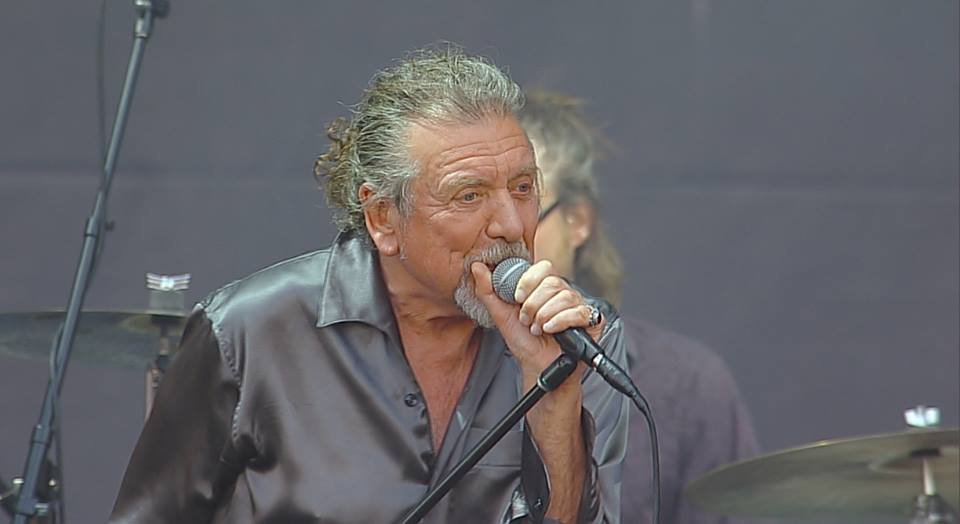

E pensar que pouco mais de 24 horas antes eu estava na beira de um palco assistindo um show de Robert Plant…

Sim… ele mesmo.

O ex vocalista de uma das mais icônicas bandas de rock de todos os tempos.

A primeira imagem de Plant que eu tive nessa vida foi a de um Poster que Lucinha, irmã do meu amigo de infância, Pacceli Calistrato, tinha pendurado no quarto dela em Mossoró, lá pelo comecinho dos anos 80.

Aquela imagem de um Plant jovem, que parecia brilhar junto a um Jimmy Page tocando uma exótica guitarra de dois braços, me fazia pensar o quão mais excitante e selvagem poderia ser o mundo das irmãs e irmãos mais velhos de meus amigos. Eu não sabia, mas já eram os ares da adolescência batendo na porta da minha infância, anunciando que, em breve, lá quando os anos 90 despontassem no horizonte, seria a minha vez de mergulhar de cabeça na dor e na delícia de uma vida rock´n roll.

Agora, aproximadamente 30 anos depois, eu estava ali, diante de um artista que sobreviveu ao Led Zeppelin e, em certo sentido, foi muito além da sua antiga banda.

Plant não se repetiu. Explorou outras possibilidades musicais que o levaram para muito além do hard rock clássico que o consagrou. Se não me falha a memória ele passou um tempo no norte da África, lá pelos começo dos noventa, e travou contato com a tradição bérbere, o que o permitiu fazer músicas geniais envolvendo sonoridades orientais. Lembro que, quando conheci Ana (minha esposa), em 1995, ela tinha um CD solo de Plant em que a banda que o acompanhava tocava vários instrumentos orientais, do norte da África e do Sahel, apontando, como Baaba Maal fazia também naquela época, para a fonte fundamental de todo blues que se esconde sob as tessituras sonoras do cancioneiro tradicional do noroeste africano.

Foi naquele palco, em um Lolapalloza cortado por lasers e batidas eletrônicas, que Plant mergulhou mais uma vez nas sonoridades originárias, como se sua viagem fosse em direção ao mais profundo das formas musicais que compuseram sua vida.

Usou tambores sufis e até um “rabequeiro” da Senegâmbia para fazer solos de blues e intercalar os timbres da áfrica ocidental com as sonoridades clássicas do Zeppelin.

Não houve nenhum recurso audiovisual extravagante no show de Robert Plant. Nada de telões grandiosos, fogos de artifício, danças coreografadas. Nenhum conjunto de luzes, brilhos digitais, jatos de laser ou acrobacias mirabolantes (que não cairiam bem e poderiam ser até bastante arriscadas para um senhor de 67 anos). Tudo que havia ali, além da música, era aquele sujeito concreto, individual, radicalmente real. Uma presença humana que personificava, no palco, um pedaço fundamental da história da música do século XX.

O curioso é que, dos shows que assisti, Plant foi o único artista a voltar após a última música para atender os pedidos da plateia que se acotovelava para vê-lo de perto. O bom e velho bis me pareceu ser o único anacronismo daquele senhor que, sem nenhuma parafernália espalhafatosa, apenas com a música diante de si, nos jogava pra lá e pra cá no tempo, transitando do passado para o futuro, pelas vias pavimentadas das sonoridades construídas naquele presente que agora me parecia quase uma encruzilhada.

Guardada as devidas proporções mitológicas, só senti algo parecido, durante todo Lollapalooza, ao assistir o show de uma banda chamada Matanza.

Quando olhei no roteiro do festival achei que fosse a banda carioca liderada pelo barba ruiva Jimmy London, mas não era.

O “Matanza” chileno não tinha absolutamente nada a ver com seu homônimo brasileiro. A banda subiu no palco logo no começo da tarde de Sábado, primeiro dia do festival, dentro do tal ginásio em que os DJs menos famosos se apresentavam. Com um naipe de instrumentos de música andina postos lado a lado de toda uma parafernália eletrônica de sintetizadores e sequenciadores que fazem a onda do povo das pistas, seu cruzamento de acústico com eletrônico me soou como um movimento de teletransporte.

Voltei por um momento para 1994, no pátio do Centro de Turismo em Natal, quando assisti absolutamente empolgado o primeiro (e creio que único) show de Chico Science & Nação Zumbi na capital potiguar. Penso que a tendência natural da evolução da música de Chico, caso ele não tivesse morrido naquela madrugada trágica de carnaval em Olinda, o levaria na direção aquilo que o Matanza chileno estava me apresentando.

O Afrociberdelia já apontava um pouco nessa direção. Chico certamente estava transitando da fusão do maracatu com o rock, para uma superposição de ritmos tradicionais da nação pernambucana com a viagem digital psicodélica que a música eletrônica dos anos 90 nos oferecia. Ele certamente seria o cara certo na cena brasileira para fazer essa travessia da melhor maneira possível.

O massa daquilo tudo era ver a meninada chilena vibrando quando o Matanza deles puxava, no meio dos bits eletrônicos, uma flauta andina para evocar os sons da montanha, tudo executado com as imagens exibidas em um telão digital, de um condor voando sobre um deserto.

O povo da cordilheira parece ter essa consciência aguda de sua origem e o orgulho nacional chileno me parece ser um daqueles orgulhos de povos que sabem que um dia formaram impérios, a despeito de terem sido dominados por gentes de outras nações.

Impressões desse tipo sempre me revigoraram. A ideia de que o futuro e o passado podem se encontrar na esquina do presente é uma das fontes de maravilhamento que carrego comigo desde o tempo da juventude.

Por isso, mesmo com o sol inclemente daquele finzinho de verão, com o tempero de salitre na boca, com o nariz sangrando todo dia por causa daquele vento seco da montanha que racha a pele, enquanto arrumava as malas pra voltar pra Natal, me sentia revigorado.

O problema é que, antes de deixar o Aparthotel RQ no bairro da Providencia e me dirigir ao aeroporto, no fim da tarde, vi pela TV chilena notícias das marchas que se espalharam ontem pelo Brasil pedindo o impeachemant da presidente Dilma.

As reportagens da TV traziam notícias de milhares e milhares de pessoas tomando as ruas com camisas da seleção brasileira. Era um sinal claro que a oposição não aceitara o apertado resultado das eleições do ano passado.

As imagens de faixas pedindo intervenção militar me levaram de volta â casa de Neruda, na Belavista. Pareciam auspícios de caos a me aguardar.

Pensei desanimado se, quando retornasse a minha aldeia, seria mesmo esse o Brasil que eu iria encontrar.

No táxi que me levava ao aeroporto, olhando a cidade de Santiago pela última vez nessa viagem, senti o coração apertado. Se pudesse, ficaria preso num loop infinito, entre o show de Robert Plant e aquelas imagens do condor a voar sobre o deserto em meio ao som da música dos Andes.

Temo pelo futuro e, pela primeira vez na vida, me arrependo de ter de voltar ao Brasil.